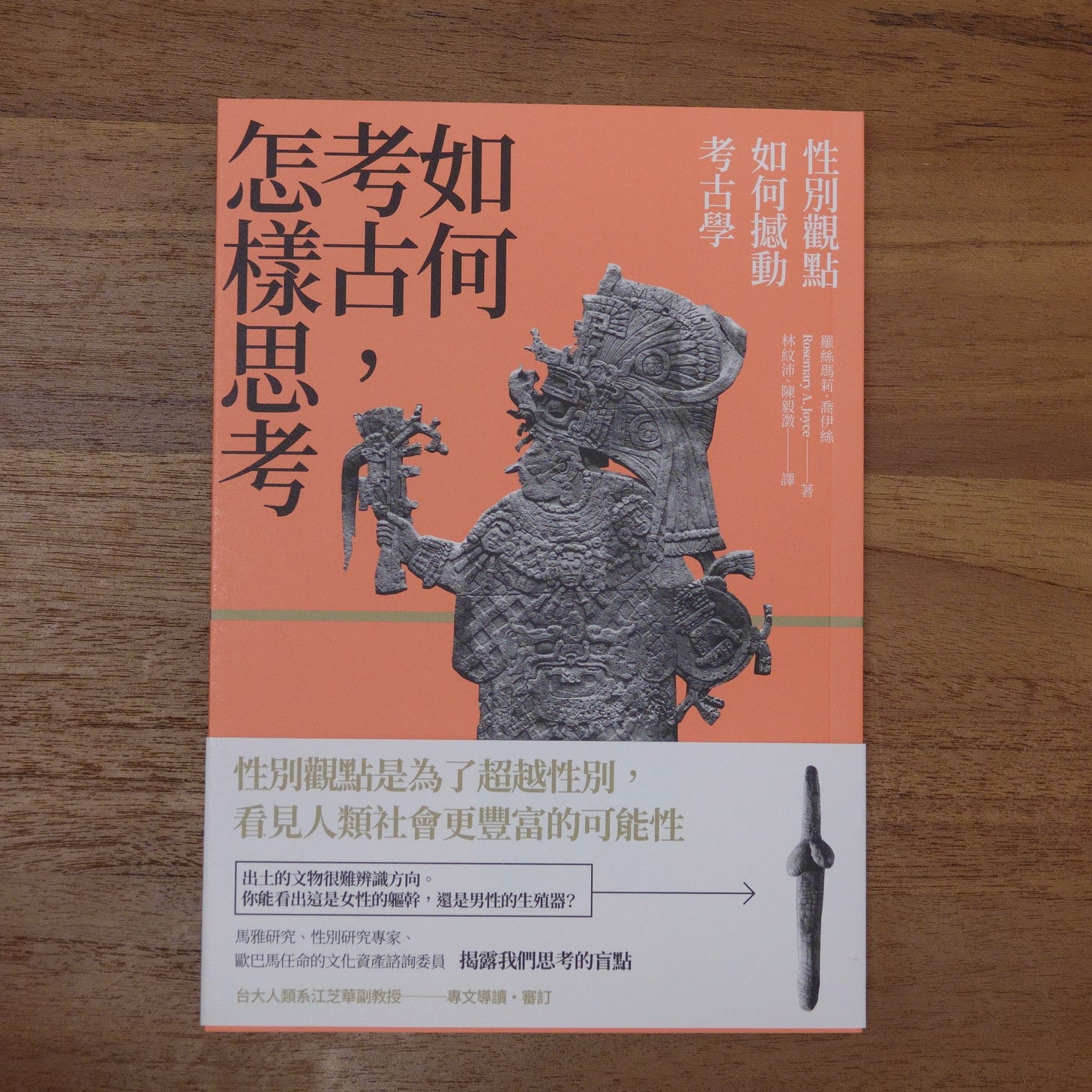

大家佳節愉快!今年除了《萬事揭曉》,也有另一本譯作出版:《如何考古,怎樣思考》,和大家分享這本合譯的書。

Landscape of Transcreation is a newsletter in both Chinese and English. If you would like to receive only the English version, please change the setting in “My Account” on the upper right section of the website. If there is any question, please free to contact me by replying to this E-mail or writing to me at transcreation@substack.com. Thanks for your subscription and support!

Read the English version of this article here.

去年翻完《萬事揭曉》之後,緊接著又開始翻譯另一本考古學著作:《如何考古,怎樣思考:性別觀點如何撼動考古學》(Ancient Bodies, Ancient Lives: Sex, Gender, and Archaeology)。接連翻了兩本考古學相關書籍,實在很佩服考古學家,感覺從事考古學研究不只要有抽絲剝繭的觀察力,也要有天馬行空的想像力。

舉個例子,學者分析了西元前兩萬八千年到兩萬兩千年下維斯特尼采(位於今捷克境內)出土的小雕像,根據上面殘留的指紋,得知「製作者是從大塊原料捏下一小塊一小塊陶土。有枚指紋清楚留在一尊女性小雕像表面,從指紋大小可以知道一個年紀大概七到十五歲的孩子在陶土乾燥前碰了小雕像……小雕像身體破裂是常見現象,因此研究者認為破裂不是瑕疵,而是製作者刻意追求的效果」(頁21-23)。

從雕像的材質、製作方式、上面殘留的各種痕跡、出土位置等等,考古學家盡力挖掘出文物可以提供的資訊。上面引用這段應該還算符合我們一般對考古學的認識,不過考古學家的法寶不只於此:土壤裡的磷酸鹽含量可以告訴我們人類在哪裡活動、分析院子土壤可以看到古人料理玉米甚至掃地的痕跡、從人類骨骼中某些元素的比例可以推測出他們的飲食型態(頁51-55)。《萬事揭曉》提到很多有趣的考古學研究成果,但沒有篇幅細談研究成果從何而來,《如何考古,怎樣思考》剛好補充了這些細節。

除了技術方法,本書更重要的是從性別觀點反思考古研究。1960、70 年代全球婦女運動浪潮的影響下,考古學界的許多女性研究者也開始想要回答「過去的女性身在何方?」一開始的研究將特定性別與特定器物連結(頁40),但這種方法太過侷限──二元的性與性別模型可以說是以今推古的成見:

如果我們一開始就打算找出男女之間的差異,當然往往自能找出分辨兩性的方法。但這樣等於是先入為主假設了男女之間的二元區分是最重要的區別,也許會模糊了古人區分彼此差異時其他更重要的標準。(頁75)

作者也特別點出另一個迷思:一般以為用生物學定義的「性」必然符合二元模型,客觀真實,但事實上並非如此(頁 66-70)。拆解了各種性與性別的成見之後,考古學到底要怎麼從有限的器物,重建古代社會的面貌?既然性與性別不單一也不二元,重建的方式一樣要抗拒化約與自然化。

書裡有很多有趣的例子,從古典馬雅貴族女性、北歐青銅器時代戰士到十九世紀北美助產士,每一章都有新鮮有趣的故事。作者的英文原文其實不太好消化,算是某種「學術寫作」風格嗎?我在翻譯過程中重整了很多句子,用下面的引文代替結語。經過中文的編排整理,相信大家更能享受閱讀樂趣,歡迎大家買書來讀!

原文:

Studies of women’s lives in societies with high degrees of difference in social rank make more sense if the women involved are not automatically treated as representative of a single categorical group united with all other women.

我的譯文:

研究女性的生活時,如果社會階級落差極大,我們就不應該不假思索地認為女性只有單一類別、身為研究對象的女性可以代表女性全體;需要擺脫這種想法,才能得到比較合理的研究成果。(頁 113)