很開心跟大家分享一個消息:我考上台大歷史所博士班,9 月要回去學校當學生了!

現在到開學前算是有個小空檔,因此我趁這兩個月去學了平版版畫,和大家分享我的習作跟心得。

Landscape of Transcreation is a newsletter in both Chinese and English. If you would like to receive only the English version, please change the setting in “My Account” on the upper right section of the website. If there is any question, please free to contact me by replying to this E-mail or writing to me at transcreation@substack.com. Thanks for your subscription and support!

Read the English version of this article here.

會想學平版版畫(還有之前去學做鳥類標本),其實跟我博士班準備研究的題目有關。我想研究 19 世紀的鳥類學史,所以除了讀文獻,有機會也希望瞭解相關技術。平版是 19 世紀重要的印刷技術(今日依然重要),平版在製版和印刷上都比凹版更有效率——不過即使如此,做起來還是比我想像的累,也算是體認到為什麼精美的鳥類圖鑑(像是Birds of Asia)如此昂貴。

其實報名上課之前,我也找了一些資料跟影片,但總覺得看完還是似懂非懂,最後決定實際動手做做看。

平版印刷是利用「油水相斥」的原理,將表面分別處理成親油(滾上油墨即印出圖案)或親水(會把油墨排開)。製版時用專用蠟筆(或油性材料)畫上圖案(這部分就像在畫畫),再依序上滑石粉、松香粉(固定圖案)、塗上含酸的阿拉伯膠,反應作用數分鐘後,版面便形成無圖案處親水、有圖案處親油的不同性質。接著以純阿拉伯膠封版,完成第一次腐蝕。放置至少半天後,再進行第二次腐蝕,步驟類似:煤油清圖案、塗黑油、吹乾後以水清洗乾淨(去除油漬與膠),刷水、滾上製版墨、再次封版(吹乾、上粉、上膠)。二次腐蝕後,一樣至少再放半天讓版面穩定,製版就完成了。

製版最快一天可以完成,接著就可以印刷。每次依序刷水、滾墨、吹乾,把版放上印刷機、紙張對準,調整適當壓力,印出圖案。

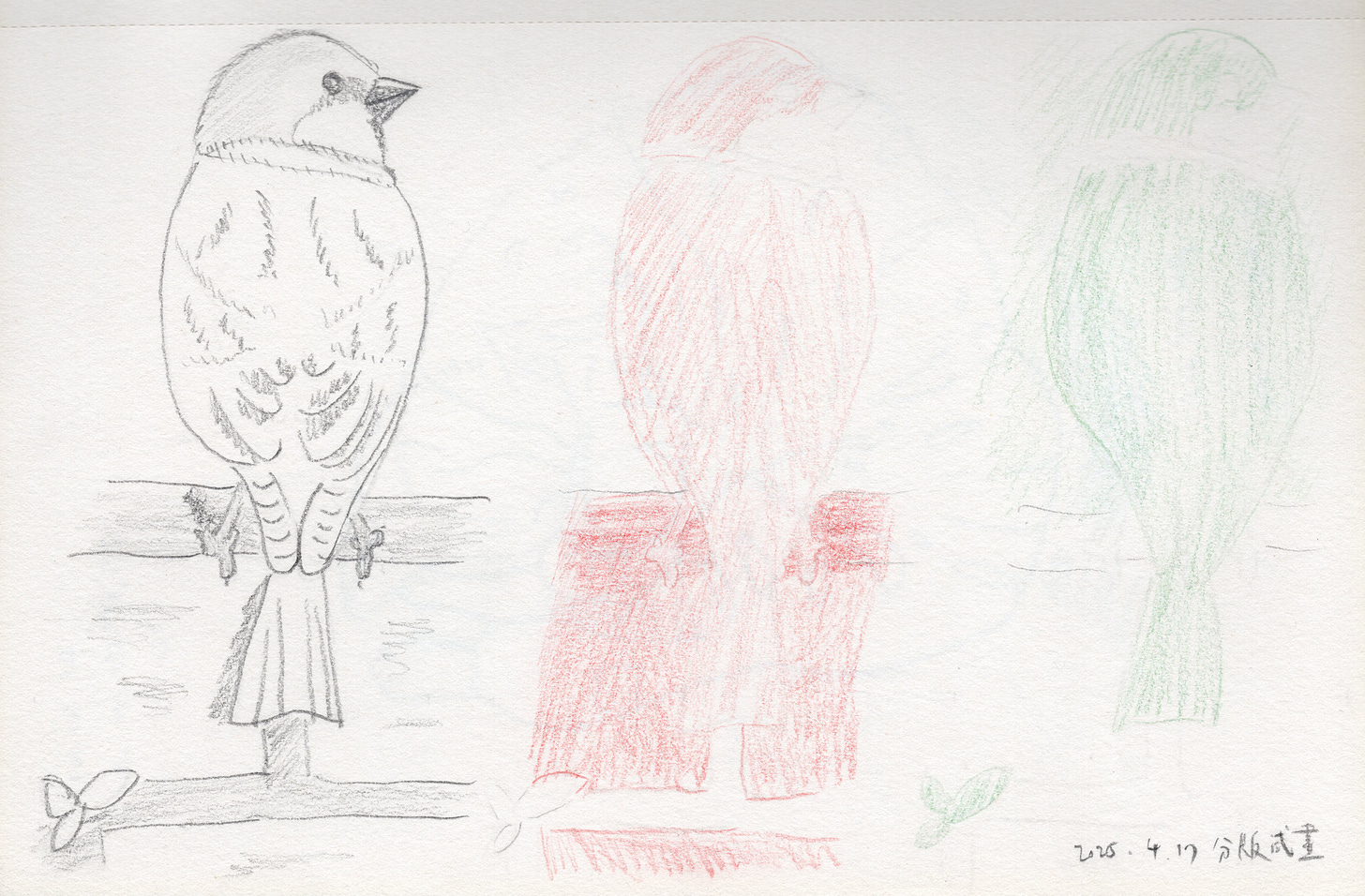

上面的影片是石版,我實際製作的是砂目鋁版,製版原理相同,不過畫面質感不太一樣。我設計的圖畫草稿是五隻麻雀站在紅磚牆上,分成三個版:主版畫出圖案輪廓,紅色版套出磚牆跟麻雀的顏色,綠色版套出背景、磚牆上的蕨類青苔,也在麻雀身上重疊,希望套疊出褐色。

把三個版按分色設計畫好之後,就開始上粉、上膠製版,儘管都是重複操作,但金魚腦的我始終沒有完全記住,中間還不小心把兩個步驟做反(因此有些地方跟預想效果不太一樣)。正面思考,犯錯大概能幫助我更深刻體會每個步驟的意義吧。

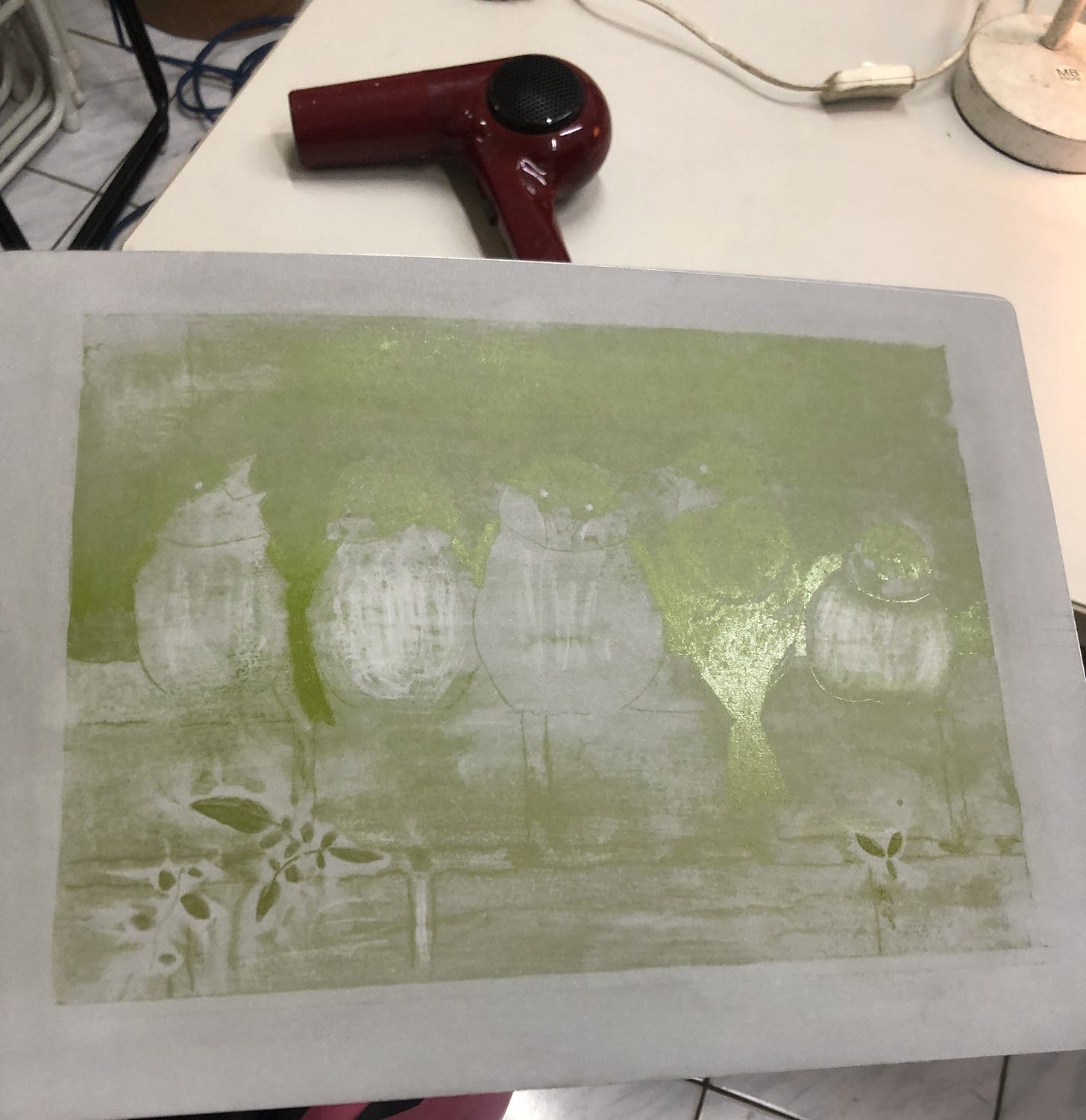

製版完成,開始印刷。就像前面說的:刷水、滾墨、吹乾、放上版子、對位印刷。只不過有些地方比想像中費力。像是滾墨,要來回滾好幾次,而且力道很需要拿捏,要出力,但落下跟拿起時又要順順的,不然就會留下一條墨痕,把版面弄髒;太輕、太重,墨都上不去,即使看老師一再示範,我還是覺得很難掌握手感。至於吹乾,當代可以用吹風機省力不少,傳統做法是用手持小風扇,我覺得版還沒乾,手就先痠了。

每印完一色,都得等墨完全乾再印下一色,因此三個版就分了三週來印,而每次印刷都得重複刷水、滾墨、吹乾等步驟。我總共印了 6 張,操作了 18 次印刷,不過張張都長得不太一樣。尤其是把紙放上版面對位的時候,因為綠色版的對位記號我刻得太淡,看不清楚,跟另外兩塊版比起來有點移位。不過這還算小失誤?最明顯的是套主版時,有次整個歪掉,導致麻雀眼睛「挩窗 thuah-thang」,非常好笑。幸好最後有一張還算滿意,為這次的習作畫下美好句點。

之後可以再用水彩補色,補救不滿意的地方,等有空再來加工吧。

總之是很有趣的體驗,也因為這次上課,才意識到很多藝術家都有版畫作品,當代台灣也有許多活躍的版畫藝術家。最後幫教室工商一下:我這次在岩筆模上課,老師專業又親切,一樓是畫廊,會定期換展覽,二樓是教室/工作室,各式器材一應俱全,也定期開課招生(這週六就有一堂課),歡迎大家一起來學版畫!